Article basé sur le chapitre 5 de la thèse en sciences du langage de Noémie Marignier intitulée « Les matérialités discursives du sexe – La construction et la déstabilisation des évidences du genre dans les discours sur les sexes atypiques »

Les mots stratégiquement utilisés par les médecins

On avait étudié au chapitre 2 l’instabilité dénominative dans le discours des médecins, et les réflexions métalinguistiques sur les termes à employer pour parler des variations du sexe. Ces réflexions abordaient des problèmes référentiels (trouver le mot qui engloberait le plus de variations du sexe) et des problèmes éthiques (utiliser des mots qui ne soient pas blessants ou problématiques pour les familles). Mais au-delà de ces réflexions sur le choix de dénomination, les médecins produisent également des discours sur les mots à utiliser face aux parents et aux enfants avec une variation du sexe. L’activité métalinguistique n’est pas dirigée vers la recherche du mot juste, du meilleur mot, mais vers la prescription de conduites langagières à adopter :

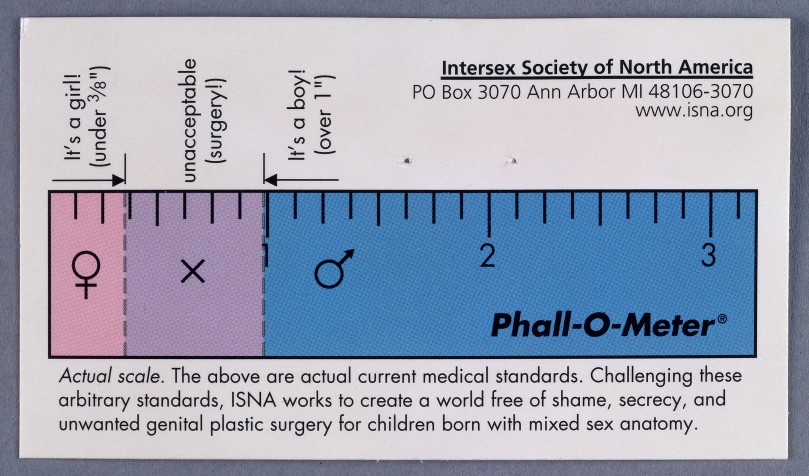

(34) Tant que le sexe de l’enfant n’est pas encore défini, il faudra éviter l’utilisation de termes anatomiques qui peuvent orienter vers un sexe ou un autre. On parlera avec les parents de « tubercule génital », de « bourrelets génitaux », de « gonades » ou de « sinus urogenital ». On leur expliquera que le sexe de l’enfant est masqué par une malformation qu’il convient de déterminer par des examens complémentaires. Ils seront avertis des conséquences pratiques du choix définitif du sexe, c’est-à-dire les interventions chirurgicales, le risque de stérilité s’il y en a ou d’un traitement substitutif si besoin.

(35) À partir du moment où il existe une incertitude sur le sexe, on évitera d’employer des termes pouvant orienter vers un sexe défini : on parlera plutôt « d’enfant, de bébé ».

(36) Chacun des éléments morphologiques échographiques décrits peuvent être anormaux. Dès qu’il existe un doute sur la normalité des OGE, la terminologie employée doit être attentivement choisie pour ne pas bouleverser définitivement l’image de l’enfant à venir dans l’esprit des parents. La description doit reprendre des termes génériques indifférenciés tels que bourgeon génital (plutôt que pénis ou clitoris), bourrelets génitaux (plutôt que scrotum ou grandes lèvres), ou encore gonades (plutôt que testicules ou ovaires). Cette précaution de terminologie permet de réaliser un bilan complet et si possible d’anticiper le sexe d’élevage avant d’avoir nommé le sexe fœtal.

(37) • parler aux parents, expliquer que le bébé présente une anomalie des organes génitaux et qu’il n’est pas possible de déterminer son sexe immédiatement. Parler « du bébé », « de votre enfant ». Proposer de donner un surnom (en général les surnoms ne sont pas sexués) à l’enfant ;

• faire une description anatomique précise. Comme certaines anomalies de la différenciation sexuelle vont faire discuter un choix de sexe différent du sexe caryotypique, le phénotype de l’enfant doit être décrit dans des termes indifférenciés. Des schémas ou des photographies accompagneront l’examen clinique.

Là aussi on note la forte prescription à dire ou ne pas dire à travers l’utilisation de mots métalinguistiques ; de même du côté de ce qu’il faut dire, il s’agit d’employer des termes indifférenciés ou des termes génériques indifférenciés.

Dans l’extrait (36), l’énonciateur est plus précis encore dans son explication : pour ne pas bouleverser définitivement l’image de l’enfant à venir dans l’esprit des parents. S’il ne faut pas nommer, ce n’est pas simplement parce qu’on ne connaît pas les mots pour décrire les sexes, c’est parce que les mots du sexe ont une action, exprimée très clairement par la circonstancielle de but de l’extrait (36). Les mots ont un pouvoir sur le genre (sur l’orientation du sexe) les mots assignent. C’est le fait que les mots peuvent faire le genre qui est en jeu ici, et surtout qu’ils peuvent mal le faire : il convient alors de prescrire et d’interdire certains mots qui font le genre. C’est alors un type de prescription linguistique tout à fait particulier qui est ici donné à lire : une prescription d’assignation, ou plutôt de non-assignation du sexe-genre.

Il n’est pas question de vrai ou de faux, de juste ou d’injuste, mais bien de ce que le langage permet de faire ou ne pas faire, c’est-à-dire des fonctions performatives du langage. C’est donc un métadiscours qui s’occupe des effets du langage, et plus particulièrement de ses effets dans la production de la subjectivité. Le pouvoir du langage de créer ce qu’il nomme, et plus particulièrement en ce qui concerne la constitution de la subjectivité genrée, est ici exhibé. Les mots du genre sont dotés du pouvoir de créer l’ordre ou le désordre dans la constitution psychique des parents et des enfants : dire le sexe et son atypicité peut même venir mettre en péril la construction du genre :

(38) L’autre problématique est celle de l’information aux familles. S’il est relativement facile de parler d’aménorrhée, d’infertilité et de risque cancéreux, il n’en est pas de même en ce qui concerne le génotype. Sa révélation hésite entre d’une part les obligations éthiques et médicolégales qui la justifieraient, et d’autre part ses conséquences psychosociologiques, éventuellement dangereuses, alors qu’elle n’a aucune influence sur la stratégie thérapeutique. Il est possible qu’expliquer aux parents que l’enfant est née sans utérus, que ses « ovaires » ne pourront produire les hormones femelles nécessaires à la puberté, qu’il faudra donc en temps utile administrer des oestrogènes per os et peut-être agrandir le vagin pour autoriser une sexualité satisfaisante, ne soit plus suffisant face à l’évolution des mentalités.

Dans l’extrait (38), l’idée est évoquée que dire le sexe, dire le génotype (sa révélation) peut venir ruiner la construction binaire du genre, peut avoir des « conséquences psychosociologiques, éventuellement dangereuses ». Le genre est dans ces extraits exhibé comme discursif : le fait de nommer le sexe, de nommer les organes du sexe a des effets, « peut orienter vers un sexe ou vers l’autre » (34).

On trouve dans le même ordre d’idée un énoncé d’une mère tout à fait intéressant en ce qu’il met en évidence le pouvoir des mots :

(39) Bien sur, je banis le mot « virilisation » et le mot « pénis ». Pour nous, ma fille avait une malformation génitale, nommée un clitoris hypertrophié. Ne pas lui apporter une quelconque ambiguité d’identité sexuelle puisqu’il ni en a pas.

Évoquer, catégoriser les organes et le corps à l’aide des mots virilisation et pénis est proscrit pour « ne pas lui apporter une quelconque ambiguité d’identité sexuelle ». Les mots ne sont pas niés parce qu’ils ne sont pas adéquats — ce n’est pas l’illusion du langage qui représenterait les choses qui est mobilisée ici — mais bien parce qu’ils ont un pouvoir sur l’identité de genre des individus.

Discours intersexes : une nouvelle FD de sexe-genre-sexualité ?

Les discours militants intersexes présentent une conception du sexe du genre et des sexualités radicalement différente de celles des médecins et des familles.

Je m’appuierai pour les analyses de cette sous-partie sur des textes militants, publiés initialement sur le site intersexualite.org (désactivé depuis 2012) que j’ai pu retrouver dans les groupes de discussion intersexes, mais aussi sur le site de l’OII francophonie, ainsi que sur des échanges militants entre les membres des groupes consacrés à l’intersexuation.

Dans le chapitre précédent, j’ai longuement analysé l’adjectif normal tel qu’il apparaissait dans le discours médical. De manière tout à fait intéressante, on ne retrouve presque aucune occurrence de normal dans le corpus militant intersexe, que ce soit pour critiquer le discours de la normalité ou pour ériger de nouvelles normes. Normatif et ses dérivés sont en revanche bien attestés, comme le montre l’extrait suivant ; on le retrouve néanmoins plus régulièrement dans les composés cisnormatif ou hétéronomatif qui ne sont pas spécifiques au militantisme intersexe (mais plus largement au militantisme LGBT et féministe)

Normal a cependant une place dans le corpus militant intersexe : on le retrouve sous la forme de ses dérivés. J’ai ainsi relevé la présence du verbe normaliser, le substantif normalisation, l’adjectif normalisateur :

Lorsqu’on normalise on rend normal ; l’accent est mis sur le processus et non sur l’état de normalité. L’utilisation généralisée de normaliser met en évidence qu’il s’agit d’un faire, d’un rendre et pas simplement d’un état des choses.

Au-delà de cette utilisation de dérivés de normal, on note des phénomènes où les mots utilisés ont des sens très spécifiques. C’est le cas dans les énoncés précédents où on remarque la présence d’un autre adjectif et de ses dérivés : binaire. Le terme n’existe pas dans le discours médical, mais il est extrêmement fréquent dans les discours militants intersexes pour nommer la division entre les groupes discrets homme et femme, mâle et femelle

L’agentivité intersexe dans la FD

Les discours militants intersexes s’opposent aux définitions médicales des mots, en créent de nouvelles, bref, rentrent dans un rapport antagoniste avec la FD de sexe-genre-sexualité médico-éducative. Ces discours d’opposition au sens que prennent les mots dans les discours médicaux, je les considère comme agentifs en tant qu’ils mettent en jeu l’agency des militant·es intersexes définie comme « la puissance d’agir que nous pouvons tirer de notre dépendance fondamentale à l’Autre, au langage ; c’est aussi la résistance que produit nécessairement le pouvoir » (Nordmann & Vidal 2004). Cette conception de l’agentivité exhibe un double positionnement : à la fois les sujets ne sont pas libres, ils agissent dans des rapports de contraintes ; à la fois ils ont une marge de manœuvre et de subversion au sein même de ces contraintes. C’est ce qu’on a pu voir à l’œuvre dans les discours militants : il n’y a pas de création ex-nihilo de sens ou de mots pour s’opposer au discours médicaux, il n’y a pas de sortie des rapports de pouvoirs, mais une résistance à des sens et à des mots imposés (soit en déplaçant ou troublant les sens, soit en créant de nouveaux mots sur des bases existantes, etc.).

Certains extraits montrent bien les mécanismes de lutte militante face à la contrainte de la FD de sexe-genre-sexualité médico-éducative, et le fait que les pratiques de résistances ne permettent pas d’en sortir, ni de la détruire. Ainsi des militant·es intersexes expriment la difficulté à opposer une résistance aux mots circulant dans la FD de sexe-genre-sexualité médico-éducative :

(62) Moi même, bien qu’au delà des genres, j’en suis encore réduitE à parler de ma féminité, ma masculinité lorsque je témoigne. Si je ne me vis pas comme cela, si je ne me pense pas comme cela (je ne me pose même pas la question en fait), lorsqu’on me demande de verbaliser, malgré toutes les précautions oratoires, je ne peux qu’utiliser les mots existants.

(63) Je suis bassement matérialiste, je sais, je suis un inculte de la culture Queer, je sais. Et pourtant j’ai vécu ça, à ma façon, je mets mes mots et mes images populaires de taille de bite, de conformation de sexe, de seins, de violence et de bonheur pour toucher les gens.

Ces locuteur·es mettent en avant le fait qu’illes sont parfois obligé·es d’utiliser les mots tels qu’ils circulent dans d’autres FD, et notamment dans la FD de sexe-genre-sexualité médico-éducative : j’en suis encore réduitE à parler de ma féminité, ma masculinité, je ne peux qu’utiliser les mots existants, je mets mes mots et mes images populaires de taille de bite, de conformation de sexe, de seins[…].

Il me semble difficile d’isoler une FD intersexe d’une FD LGBT avec laquelle elle entretient un rapport, non pas antagonique, mais de collaboration. La FD intersexe me semble dépendante de la FD de sexe-genre-sexualité LGBTIQ, et partage avec elle des termes et le sens de certains mots, et plus généralement des discours communs.

L’interpellation a lieu dans la FD intersexe comme travail de sape du genre, mobilisant et démobilisant tour à tour les catégories ; ce qui compte au sein de la FD intersexe, c’est l’absence d’évidence des catégories interpellantes.

La fréquentation des discours militants m’a souvent donné l’impression que les mots me filaient entre les doigts : tel terme que, dans un texte, je lisais être inadéquat pour décrire les variations du sexe, je le retrouvais employé dans un autre sans mise à distance du dire (intersexualité en est l’exemple le plus frappant, critiqué parce que faisant référence à la sexualité, mais employé tout de même par un grand nombre de militant·es) ; tel phénomène langagier que je pensais avoir réussi à circonscrire se révélait finalement non pertinent. Ceci était d’autant plus troublant que le discours médical et le discours parental fonctionnaient pour leur part de manière beaucoup plus lisse et univoque. Cette opacité, ce trouble dans le discours me semblent donc avoir des conséquences importantes sur l’interpellation des sujets, et doivent être analysés au regard de leurs implications et de leurs effets politiques. Si la locutrice en (63) disait être une « inculte de la culture queer », il semble toutefois que la pratique du trouble dans les mots peut justement être conçue comme une vraie démarche queer, telle que Bourcier les décrit : refuser de s’impliquer dans les termes posés par une forme d’autorité ou un régime disciplinaire et chercher plutôt à trouver la position stratégique qui permet d’en exhiber les mécanismes.

Ces remarques invitent à questionner l’existence même d’une FD de sexe-genre-sexualité intersexe : qu’est-ce donc qu’une FD où les interpellations sont troubles (et donc non évidentes) et où le sens des mots est perpétuellement remis en question ? Dans cette perspective, la FD de sexe-genre-sexualité intersexe apparaît comme une FD au fonctionnement différent de celle étudiée au chapitre 4 : son idéologie se matérialise peu en discours, elle recrute autrement les sujets ; c’est finalement une FD peu consistante, peu assujettissante. C’est bien la question du sujet qui est ici en jeu, dont j’ai montré au début de ce chapitre qu’elle était problématique dans la théorie de la FD des années 1960 et 1970. Le problème de la FD originale, c’est qu’elle fait disparaître le sujet comme toujours déjà assujetti ; or si on l’introduit, comme j’ai tenté de la faire, une possibilité de puissance d’agir, la force idéologique matérialisée dans la FD se retrouve affaiblie, mais la puissance politique des sujets devient plus grande. C’est en ce sens qu’on peut penser des FD de sexe-genre-sexualité queer, dont ferait partie la FD intersexe, et qui se situeraient à la fois dans les idéologies (entrant dans des relations antagoniques avec d’autres FD) et à travers elles, en permettant une multiplicité de réalisations subjectives dans des pratiques micro-politiques de résistance.

Le fonctionnement idéologique de la FD intersexe, consiste alors moins dans la production d’évidences quant au sexe et au genre, que dans un mouvement d’opposition aux autres FD. Ses failles, quant à elles, se placent alors dans d’autres lieux : dans la création de sens non stabilisés, perpétuellement en mouvement et, finalement, difficiles à saisir et à rassembler.

Proposer une nouvelle dynamique de la prise en compte du sujet à travers la notion d’agency a alors notamment permis de thématiser une FD de sexe-genre-sexualité intersexe dont le fonctionnement diffère de la précédente : la force idéologique des discours se matérialise dans un mouvement réflexif, et, si les sujets n’y sont pas libres, ils mettent au jour les mécanismes assujettissants du discours médical par une certaine puissance d’agir discursive.

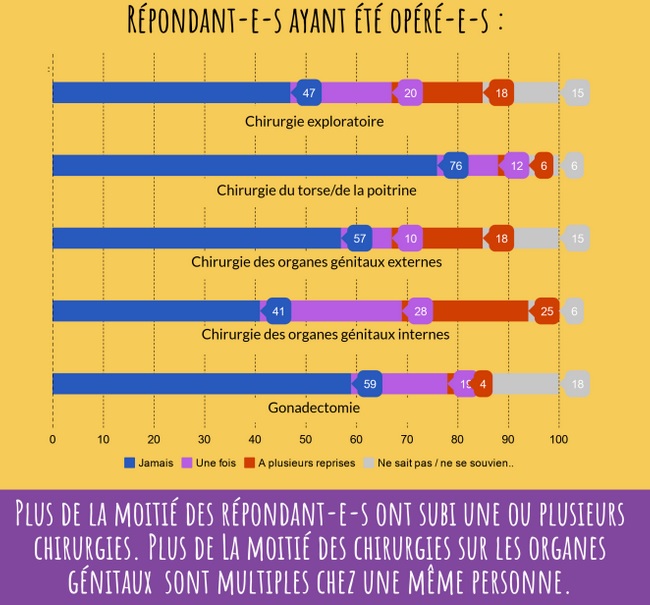

Capture d’écran de l’étude de santé réalisée par le CIA-OII France en 2019

Capture d’écran de l’étude de santé réalisée par le CIA-OII France en 2019